不要看錯,這條蠕動的「蟲子」其實不是紅蟲,而是一種革命性的微型機械人。它由病人自身的血液製成,比人類髮絲更纖幼,卻能以驚人的精準度在大腦複雜的神經迷宮內通行無阻。這項由中大團隊研發的血液凝膠微型機械人並非科幻產物,它們不僅能移動,還能透過外部磁場的控制,如導彈般游弋爬行,直擊癌細胞。血液凝膠微型機械人突破傳統治療方法的局限,為以往令人束手無策的腦腫瘤提供標靶治療,給腦癌病人帶來全新希望。

從水管和油箱,到發電廠和鐵路系統,管道在日常生活的各個角落隨處可見。確保管道運作安全,不僅有助於預防洩漏和意外,更對保護環境、維持資源穩定供應尤為重要。中大學者研發嶄新技術,以激光智能傳感和人工智能驅動的氣體偵測,為石油、天然氣及氫氣管道監測提供更安全、更智能的解決方案,突破能源創新的界限。透過在香港及中國內地展開大規模應用示範,該研究為城市再工業化及能源發展注入新動力,鞏固中大在可持續科技及新一代製造業領域的領先地位。

長久以來,確診柏金遜症等於必須接受不可逆轉的衰退──雙手顫抖、步履蹣跚,以至失去自理能力。全球有數百萬人受此疾病煎熬,至今仍無法根治。不過,最近中大科學家成功研發出一針見效的基因療法,有望阻止柏金遜症進一步惡化。這種「微型武器」能直達腦部,阻止異常蛋白質聚集成引發神經退化的致命團塊,有望控制這個無法治癒的疾病。

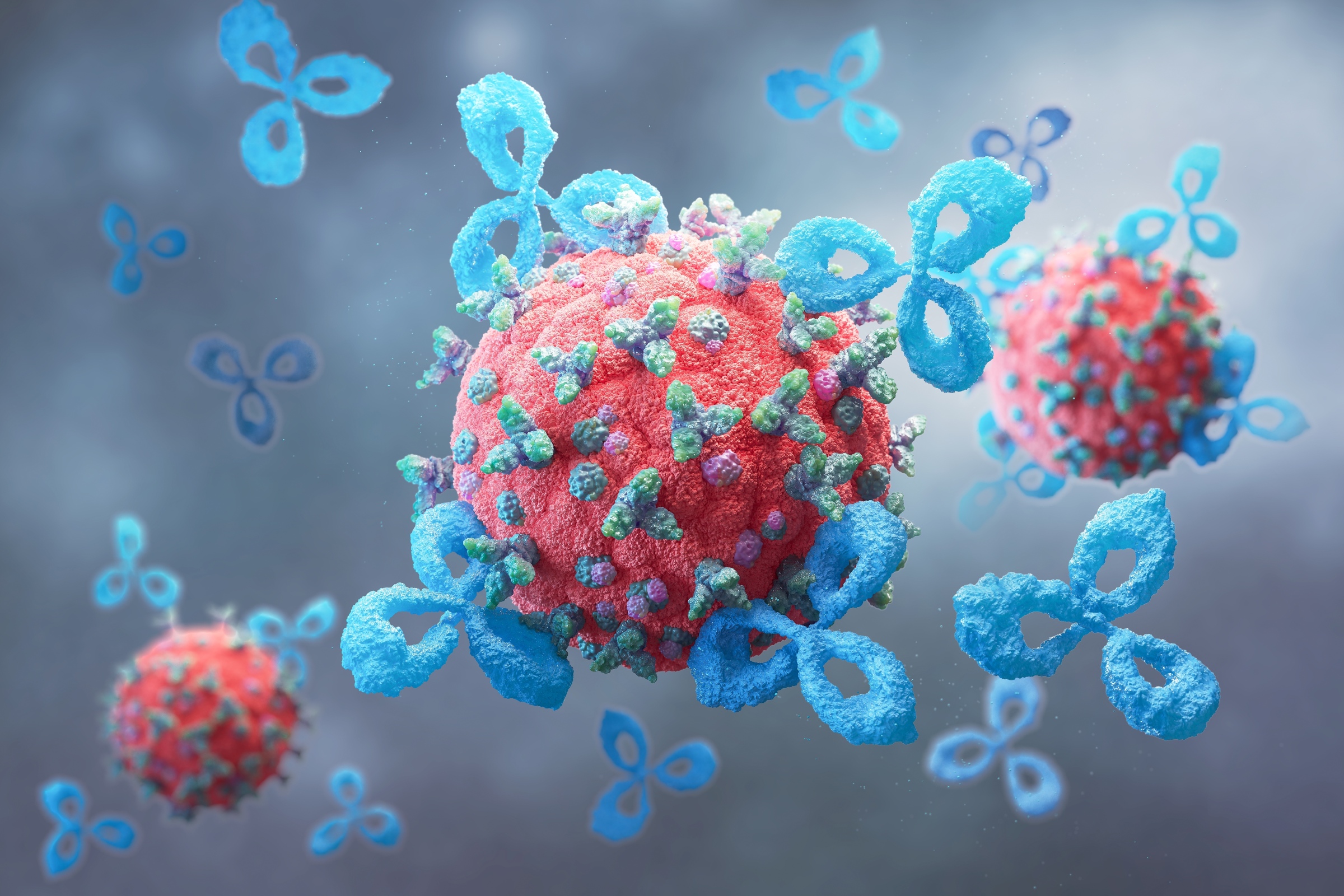

想像一群微型戰士——像病毒般的納米纖維,配備氧氣及精準雷射的武器,化成衝鋒部隊攻向乳癌腫瘤這座「堡壘」。這些納米纖維由中大團隊研發,能夠準確定位乳癌腫瘤、釋放氧氣,並透過光來消滅癌細胞。在小鼠實驗中,它們成功讓腫瘤迅速縮小,即使是傳統療法常常失效的部位亦相當奏效。這項突破有望打破傳統治療的限制,透過更具針對性且傷害性低的癌症療法,為患者點燃希望之火。

從長城青磚的雄渾肌理到羅馬拱券的精密疊砌,磚石建築自古便是人類智慧與美學的結晶。中大跨學科團隊以科技重新演繹傳統智慧,開發出CU-Brick智能砌磚系統,透過線纜驅動機械人與自動化程式,讓傳統磚藝在數碼時代煥發新生。該系統不僅能精準重現古代匠人對幾何結構的深邃理解,更讓現代的工程智慧與創意靈感迸發出新的火花。砌磚不再只是重複的堆疊動作,而是跨越工程、建築與藝術的創新對話,為未來的建築傑作釋放前所未有的創意潛能。

古代社會的紋身技藝,某程度上比我們現代更為先進。最近,一項由中大領導的研究發現,1,200年前秘魯錢凱文化的人類木乃伊上有極其複雜的紋身圖案,精細之處僅0.1至0.2毫米。研究採用了原本用於研究恐龍化石的鐳射螢光成像技術,揭示了這古代文明精湛的藝術水平。

植物依靠「光合作用」維繫生命,必須伸展枝葉以吸收每一縷光線。中大研究團隊亦研發出一種結合光學和磁學的創新技術,用於改造柔軟的磁性材料。在3D打印過程中,團隊透過精確調控光源的強度分布,將平面的磁性水凝膠從二維形態轉化成三維結構。此嶄新技術不僅能用來製作個人化的醫療貼片,還可拓展至人臉複製、資訊儲存,以及仿生軟機器人開發等領域,這些應用皆可通過調節光源的強度靈活實現。

在容納逾萬師生的中大校園,未圓湖畔的踏青笑語、百萬藏書間的靜謐身影,與專程造訪文物館的藝術旅人,竟共構出獨特的人文生態系統。這座隱於山林的藝術殿堂,近日迎來蛻變時刻——籌建經年的新翼「羅桂祥閣」正式啟用,加上同步揭幕的「浮世清音——晚明江南藝術與文化」開幕特展,不僅為文物館半世紀征程奠立里程碑,更在中大這座學術熔爐裡,將傳統與現代的碰撞淬鍊為跨越時空的文明對話。

電影、即食麵,似乎不太可能是世界著名科學家在其成功科研之路的靈感來源,但對香港中文大學(中大)新任校長盧煜明教授來說,這些日常小事正是啟發他創造偉大發明的催化劑,促使他在無創性產前檢測領域取得突破性成果。近年他更將技術應用於早期癌症診斷,改變了無數人的命運,亦讓他屢獲國際殊榮,包括成為香港首位拉斯克獎得主。

由中大研發的機械人CURI,透過觀察人類示範來學習執行不同任務。它配備彩色-深度 RGB-D 相機和協作式擬人手臂,精準度和效率不可少覷。研究團隊已使用模擬食材來教會CURI學習烹飪任務,雖然未開始烹飪真正的食物,但相信有朝一日,CURI將會成為你的專屬米芝蓮星級廚師,透過極其精準的調味,為你呈獻色香味俱全的菜餚!

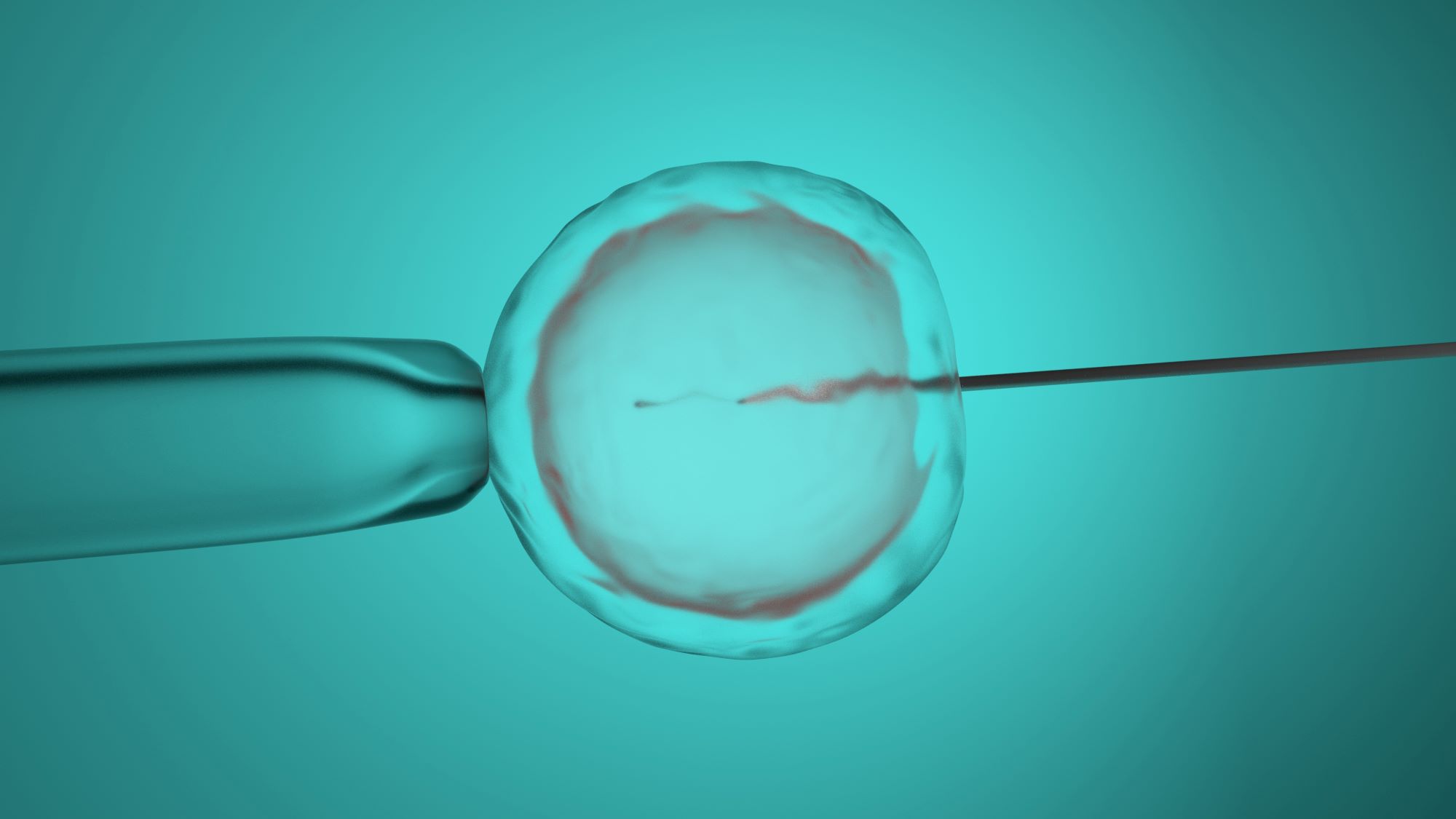

在這個充滿尖端科技的世界中,我們往往被日新月異的產品和技術所吸引,然而是否「新」就是好,則需要透過測試去尋找實證。以監控體外受精胚胎生長為例,香港中文大學(中大)和倫敦大學瑪麗皇后學院的醫學科學家最近發現,現今流行的技術「縮時成像培養箱」在臨床成效上與傳統方法只是相若。

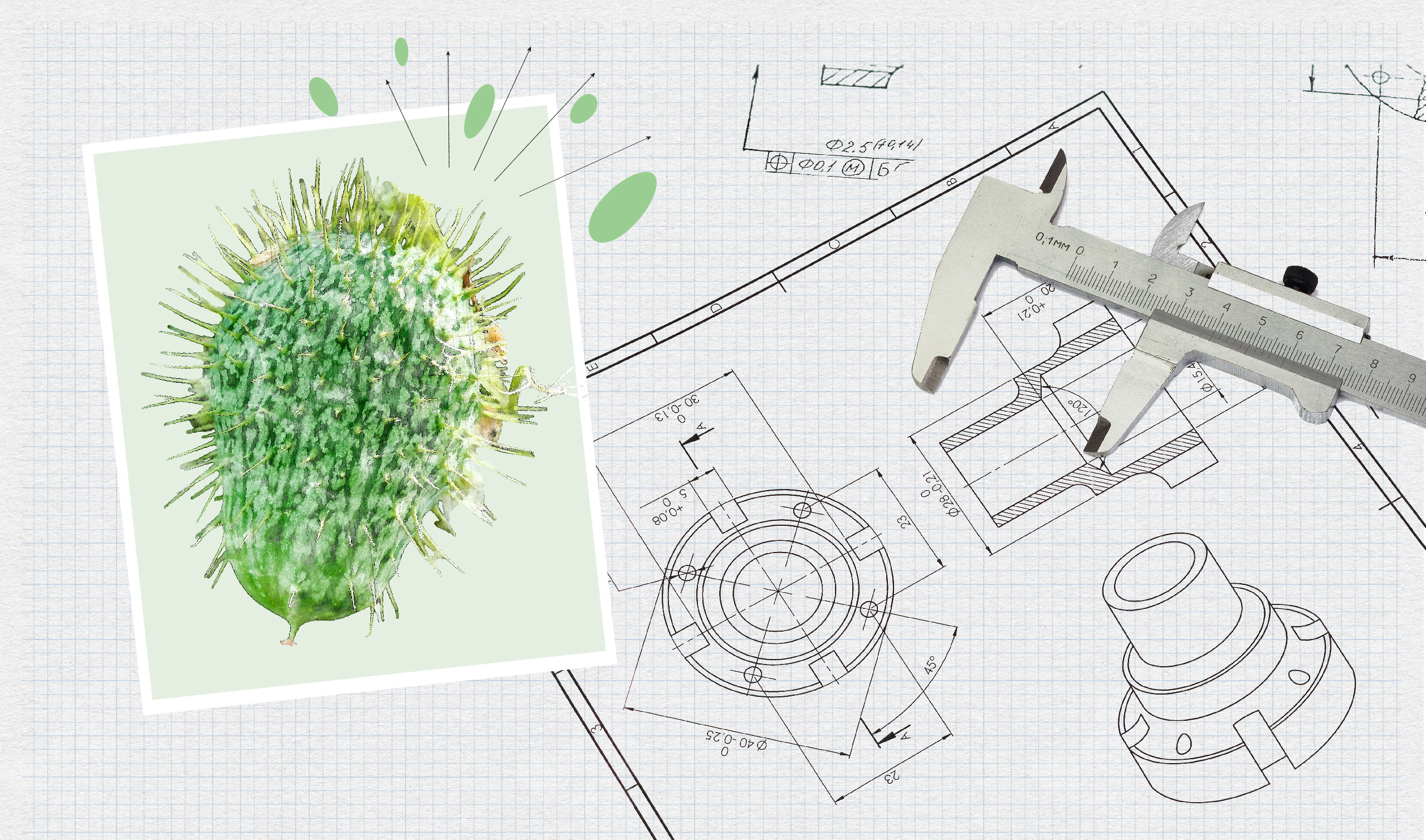

噴瓜在繁殖時會像小火箭般噴射種子,中大研究團隊受這播種現象啟發而靈機一動:「為何不將它應用於機械人身上呢?」,藉此開發出破天荒的驅動系統,能大幅增加微型機械人的動力輸出,使這些小幫手們具備前所未有的速度及敏捷身手,有望深入人體內部執行各項醫療任務。研究團隊亦為微型機械人引入機器學習算法,大大提升其控制與導航能力。奧妙的自然現象加入微型機械人,正為醫療領域掀起新革命。