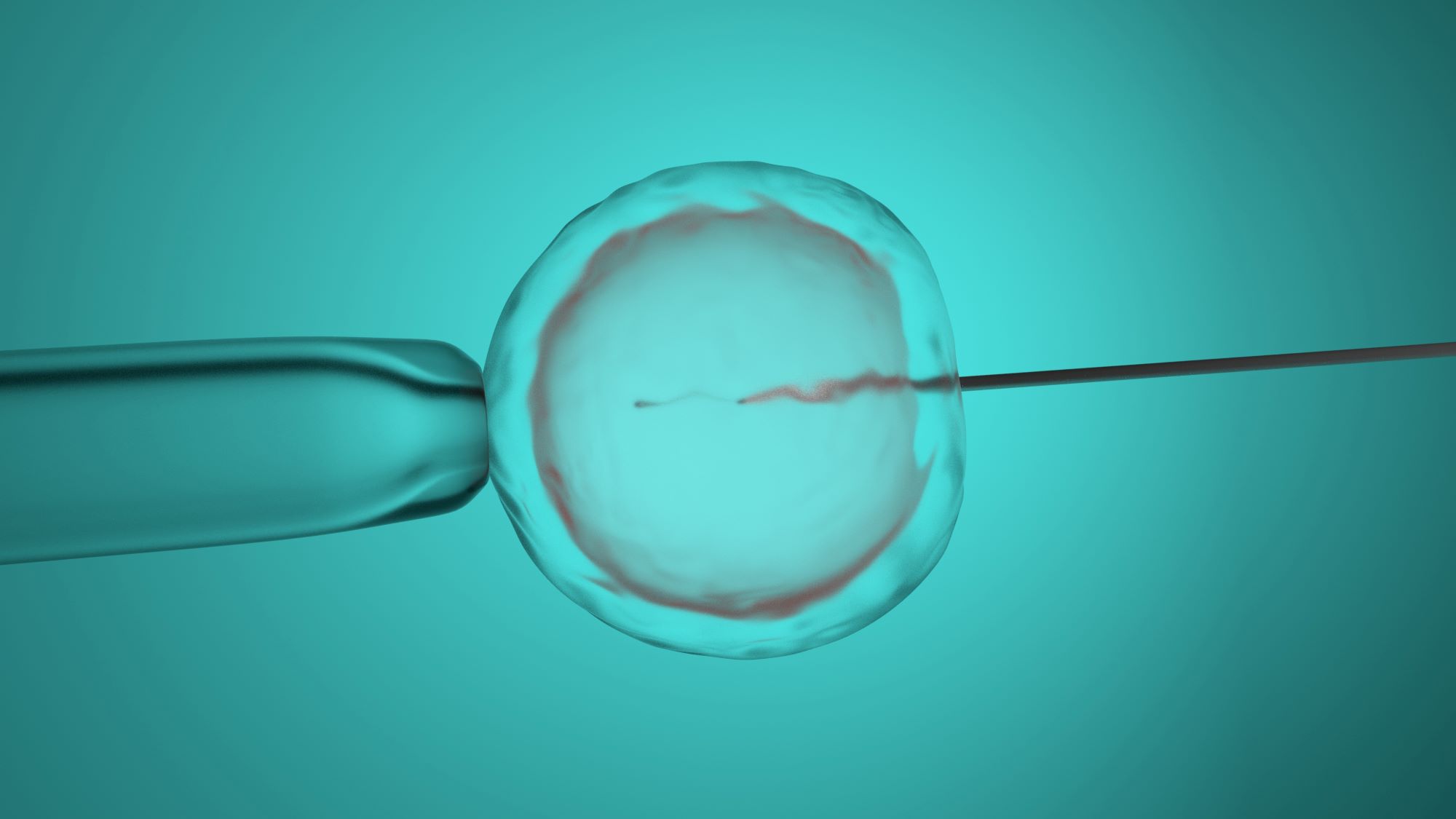

在這個充滿尖端科技的世界中,我們往往被日新月異的產品和技術所吸引,然而是否「新」就是好,則需要透過測試去尋找實證。以監控體外受精胚胎生長為例,香港中文大學(中大)和倫敦大學瑪麗皇后學院的醫學科學家最近發現,現今流行的技術「縮時成像培養箱」在臨床成效上與傳統方法只是相若。

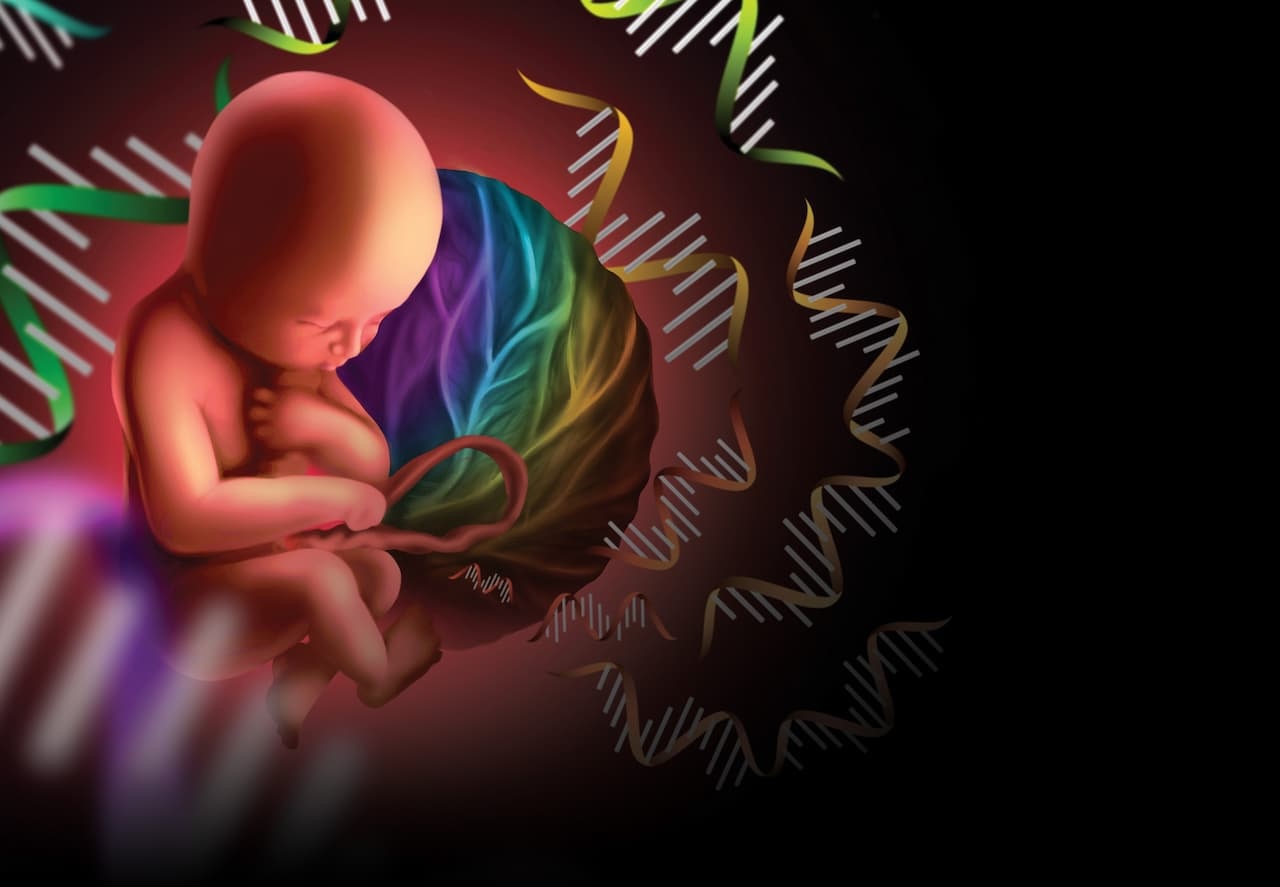

化學病理學講座教授盧煜明常被譽為「無創產前檢測之父」,以無創性胎兒染色體異檢測(NIPT)為胎兒檢測唐氏綜合症,一直與中大醫學院科研團隊以專業精神貢獻及守護香港的醫療系統。此項革新了全球產前檢測的技術廣受認同;去年,盧教授獲頒有「美國最高榮譽生物醫學科學獎」之稱的「拉斯克獎」,成就斐然。這個臨床突破也為多種癌症的早期檢測奠下基礎,改變世界各地患者的命運。

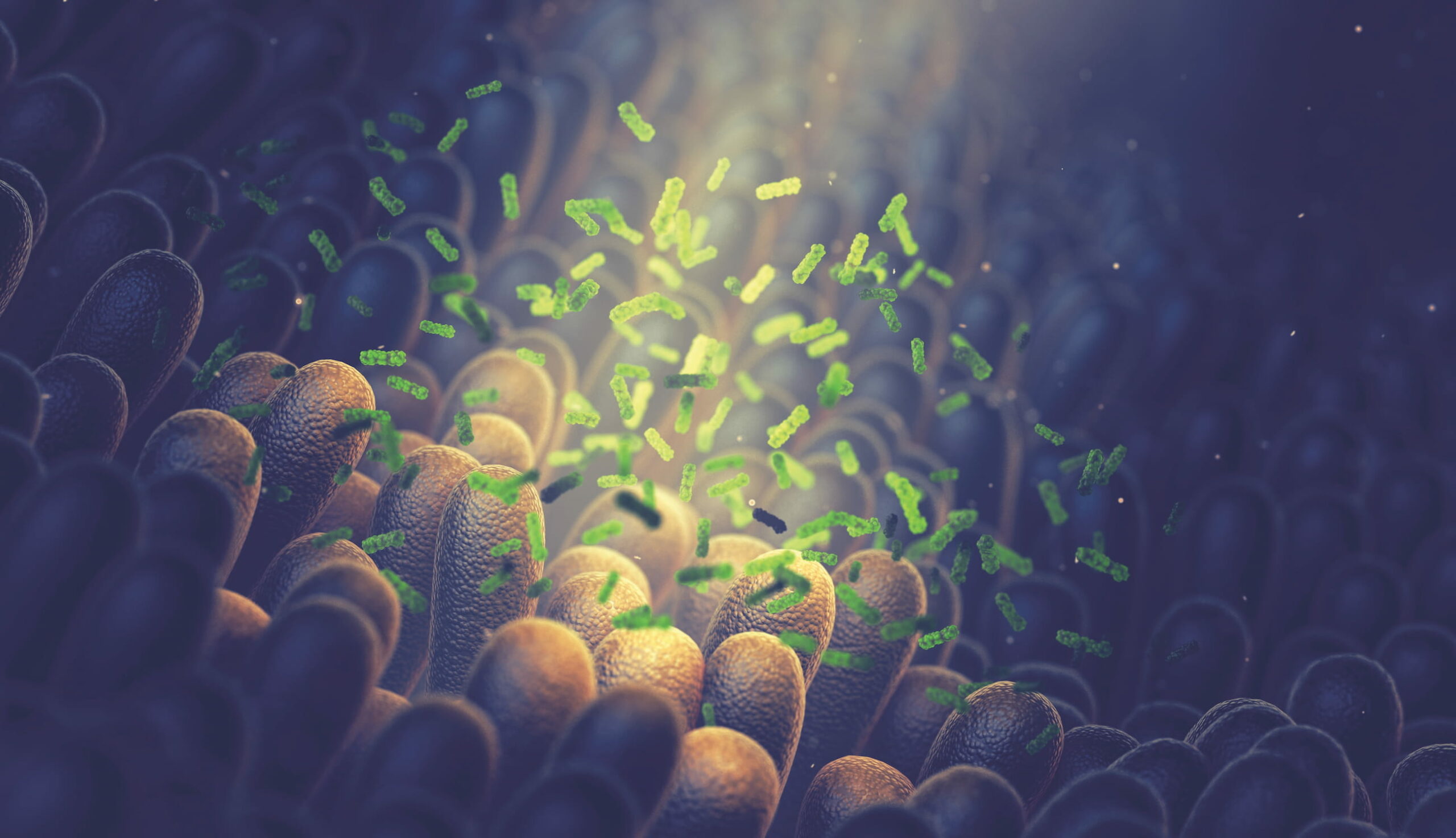

中大腸胃肝臟科專家陳家亮教授及黃秀娟教授深信,腸道微生態是醫學研究未來最重要的領域,過去十年帶領跨學科團隊,在腸道微生態研究上屢作突破,並將研究成果轉化為創新的無創診斷工具和療法。

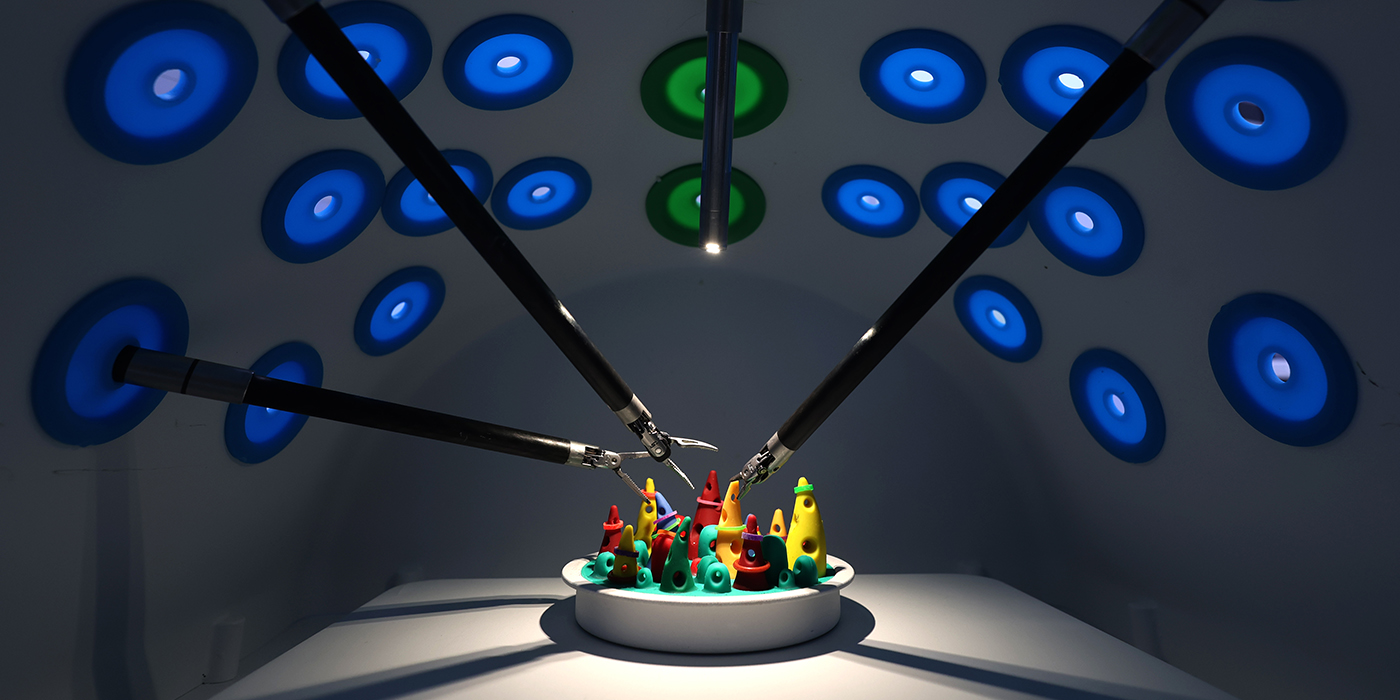

中大在科學園的醫療機械人創新技術中心,將醫學和工程結合。中心與全球首屈一指的學府和具遠見的商業夥伴合作,推動微創和精準的手術機械人技術,並研發價格合理的醫療機械人,以紓緩本港、內地和全球日益增加的醫療壓力。

中大的最新研究成果,為糖尿病、中風和乙型肝炎患者帶來新希望:一項國際研究揭開糖尿病之謎,有望促進早期干預和改善臨床治療方案;新開發的納米機器人可增強溶栓效果,讓中風患者免受腦部損害;研究發現抗病毒藥物「富馬酸替諾福韋」增加了慢性乙型肝炎老年患者的骨折風險。

心血管疾病、高血壓和糖尿病被認為是文明富裕社會下更容易罹患的疾病,不幸消息是這個「富貴病名單」或再加長。中大與環太平洋大學聯盟的研究人員發現,人均生產總值與喉癌存在驚人的關聯性,加勒比地區和歐洲發病率之高亦可能與其不良生活習慣相關。此外,日本、瑞士和捷克共和國的女性病發率更是逆全球趨勢,正不跌反升。

或許你會很驚訝,原來我們的免疫系統擁有記憶力,並且在對抗新冠等疾病時發揮重要作用。而增強免疫記憶的秘密還很可能正在你的體內!香港中文大學醫學院的研究團隊揭示了特定腸道細菌在延長新冠疫苗誘導的免疫記憶中所扮演的關鍵角色。不過,並非每個人都擁有這類益菌,為此中大醫學院研發了腸道微生態配方以增強疫苗的抗體反應,並正進一步研究它在保護我們免受其他疾病侵害的潛能。

胃癌、大腸癌及肝癌是全球常見惡疾,更是主要「殺手」。中大的腸胃肝臟科研究團隊,結合跨學科專長,革新了早期偵測這些癌症和脂肪肝的方法,讓病人得以及早接受治療,救治了無數生命。 中大消化疾病研究所所長、消化疾病研究國家重點實驗室主任于君教授,多年來鍥而不捨追蹤各癌症的標誌物,已將研究成果轉化在臨床應用上,惠及全中國及東南亞。

處身數碼年代的兒童,「機不離手」 已成他們的日常習慣,導致患近視的風險急升,而一旦患上近視便無法逆轉,日後更可能帶來更多更嚴重的眼疾。最近中大一項新研究為預防兒童近視帶來新曙光,首次證實兒童使用低濃度的阿托品眼藥水,一種常用於紓緩近視的藥物,能夠有效預防近視,防患於未然。

也許你曾患上腸道疾病,如幽門螺旋桿菌或胃酸倒流,當你遭受這些疾病之苦時,有沒有想過為何在全球引發消化性潰瘍的幽門螺旋桿菌,可於你胃中的強酸環境下頑強地生存?除了具風險的入侵性手術,有沒有較安全的方法對抗胃酸倒流?近期兩項中大研究也許能給你一些啟示。

當問及最討厭的昆蟲,相信不少人會說「曱甴」。這不僅是因為它的外觀令人成厭,也因為它可以引發人類的過敏反應,例如哮喘。所幸的是,中大醫學院研究團隊最近成功繪製出全球最全面的美國曱甴基因組圖譜,將有助於日後診斷曱甴過敏。

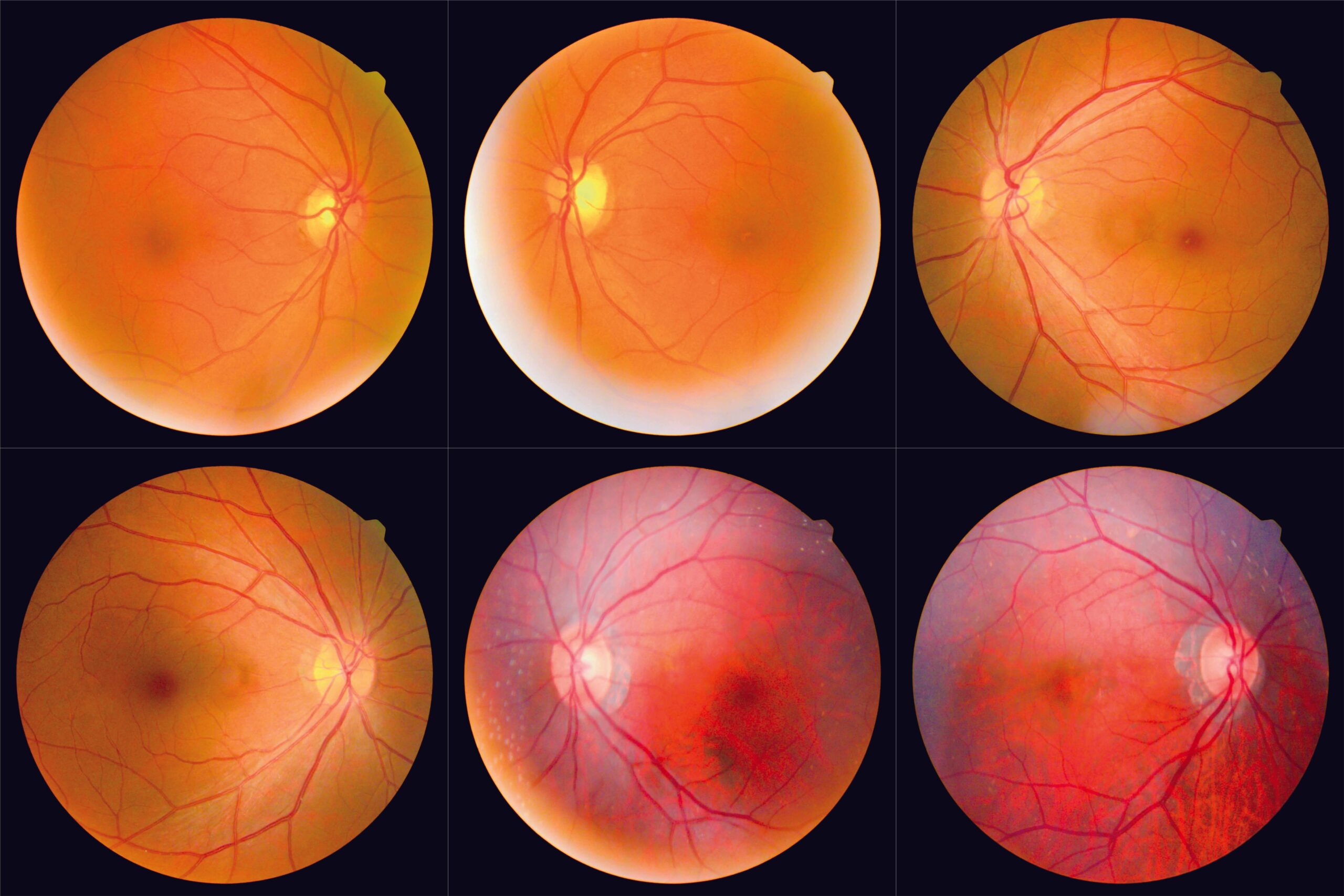

不少人喜歡透過攝影捕捉醉人景色,記下美妙時刻。而攝影在醫學上同樣大派用場,例如拍攝「眼底相」可偵測阿茲海默症。中大醫學院最近便成功研發全球首個人工智能系統,只需分析「眼底相」便能偵測此頑疾。

不管是睡覺的床,吃的食物,我們生活的四周環境都暗藏蟎蟲。對於蟎過敏人士來說,它是令皮膚痕癢,導致呼吸急促,甚至引發嚴重疾病的惡魔。最近中大一項研究成功揭開「無氣門蟎」的進化過程,有望日後從基因組學出發,改善蟎過敏的診斷和干預,加強防治蟎過敏。

新冠病毒不斷變種,BA.4、BA.5勢將成為主流病毒,我們必須迅速遏止疫情擴散。現時新冠疫苗是最有效遏止病毒擴散和預防重症、住院及死亡個案的方法,但其效用會隨著病毒變種而下降,需推出更有效的疫苗才能控制疫情。在分秒必爭的情況下,能短時間內預測疫苗防護力便非常重要。中大團隊研發了一套創新生物信息演算法,能比以往快3個月評估疫苗的成效,可在防疫戰中發揮重要作用。

不健康的飲食、缺乏運動和熬夜等壞習慣都可能傷害肝臟。肝臟被稱為沉默的器官,慢性肝病的症狀往往直到它進一步發展為嚴重的纖維化、肝硬化甚至癌症才變得明顯。中大團隊現正研發一種非侵入性的影像技術,望能檢測出與早期肝纖維化相關的生化症狀,增加成功治療的機會。

癌症至今仍然是人類尚未完全戰勝的疾病。人體由無數的細胞構成,而癌細胞則是由正常細胞變異而來。雖然目前醫學界尚未完全掌握癌症的成因及發展過程,但透過深入研究細胞增殖的機制,我們將進一步了解癌症的發生規律以制定相應的治療方案。中大醫學院最新研究發現一種全新的胃癌致病基因,有潛力成為胃癌治療的新標靶。

中大醫學院進行了國際文獻分析,利用最大型的樣本(約1億人)比較全球7種新冠疫苗及24個疫苗組合的功效,發現長者及低免疫力人士接種三劑 mRNA疫苗,與只接種兩劑任何種類疫苗相比,可顯著降低感染新冠病毒的風險;首兩劑疫苗不論哪一類型,如第三劑以mRNA疫苗作為加強劑,能有效預防新冠輕症;而第三劑選擇mRNA疫苗才能有效預防感染Omicron。

新冠感染後雙眼有沒有出現眼乾、痕癢的情況?以為是經常使用電腦、手機的緣故?非也!在新冠肺炎疫情肆虐全球期間出現這些情況,絕不能掉以輕心,因為眼睛出現視力模糊、眼紅及疼痛等乾眼症狀也可能是新冠病毒帶來的後遺症。最近,中大眼科團隊發現新冠康復者更容易患上乾眼症,每五名新冠康復者就有一人有相關症狀。

中大轄下的香港微生物菌群創新中心全球首次證實,「長新冠」患者擁有獨特的腸道微生態,顯示腸道微生態是引致「長新冠」的關鍵因素。透過檢測「長新冠型腸道微生態」可診斷受多種症狀持續困擾的新冠肺炎康復者是否患上「長新冠」,分析腸道微生態更可區分不同類別的「長新冠」,對症下藥。